成田山新勝寺

成田山新勝寺は、日本の千葉県成田市にある真言宗智山派の寺院

同派の大本山のひとつ

山号を成田山、寺号を新勝寺というが、山号を省略せずに呼ぶのが通常

天慶三年(940)真言僧寛朝大僧正によって開山された

寛朝大僧正は朱雀天皇より平将門の乱平定の密勅を受け

弘法大師が敬刻開眼した不動尊像を奉持し難波津の港(現大阪府)より海路を下総に向かう

尾垂(おだれ)ヶ浜(千葉県匝嵯郡光町)に上陸し陸路を成田の地に至る

乱平定のため平和祈願の護摩を奉修した

大任を果たした大僧正は再びご尊像を奉じて都へ帰ろうとした

ところが尊像を運ぶ輿が磐石のごとく微動だにしない

《我が願いは尽くる事なし、永くこの地に留まりて無辺の衆生を利益せん》との霊告が響いた

寛朝大僧正は尊像を堂宇に祀って都へ帰って朝廷に報告

天皇は深く感動し、諸堂伽藍を整え《成田山新勝寺》の寺号を授与

東国鎮護の霊場として開山した

本尊

本尊は不動明王で、当寺は不動明王信仰の一大中心地である

不動明王が右手に持つ剣は降魔の剣とも呼ばれ

主尊として悪を罰するだけでなく、煩悩を打ち砕き

修行の効を達成させる慈悲の存在ともされている

重要文化財

1980年5月31日に五棟が国の重要文化財に指定された

| 光明堂: |

1701年に建立された旧本堂 |

| 釈迦堂: |

安政5年(1858)建立

現在の大本堂が建立されるまでの本堂

|

| 三重塔: |

1712年に建立 |

| 仁王門: |

1830年建立

門の左右に阿吽形の金剛像がある |

| 額堂: |

文久元年(1861)に当山で2番目の建物

奉納額や絵馬を掲げる建築物 |

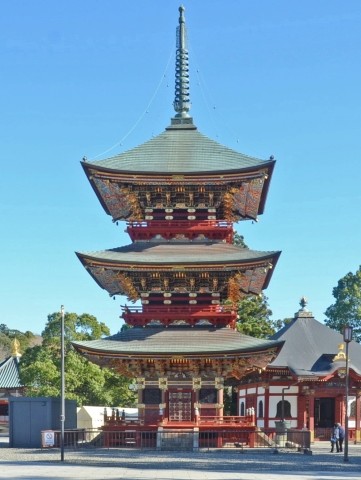

三重塔

塔の高さは、相隣の頂上まで約25M

塔の初層の内陣には金剛界大日如来の「五つの智慧」をあらわす五智如来が安置されている

照範上人が霊夢を感じて発願し、4年がかりの工事を経て、1712年に建立

1757年、1801年、1858年に修理

昭和56年(1981)から58年(1983)にわたり塗装・彩色工事を主体とした修理

享和3年(1803)の古文書にあった塗装・彩色の仕様をもとにおこなわれた

江戸時代中期以降に見られる彩色を施した建物として数少ない貴重なものである

基調となる色は朱色

水銀を混ぜた水銀朱と鉛を混ぜた丹朱を顔料として使用しており

場所によって色の微妙な違いを見ることができる

この朱色には、防腐剤の役割と魔よけの意味がこめられている

2008年の大開帳にあわせて、漆塗りの彩色の修復が施された

当時のきらびやかな姿が現代によみがえった

| ・ |

|

|

|

・ |

|

棟梁: |

桜井瀬左衛門(常州那珂郡羽黒村) |

|

|

次棟梁: |

中野左五兵衛(同国同郡)

藤田孫平次(同国茨城郡笠間) |

|

|

竜の尾垂木彫刻: |

伊藤金右衛門(下総国武射郡堺村) |

|

|

彫物師:

羽目板「十六羅漢図」 |

無関圓鉄(江戸○○住) |

|

| ・ |

|

|

|

・ |

三重塔 西面

龍の彫刻

三重塔 西面

龍の彫刻

一階の腰壁に遠景の動物の彫刻が飾られている

西面の左に龍の彫刻がある

動物たちの意味は解明出来ていない

三重塔 第一層 西面

三重塔 第一層 西面

三重塔 第一層の腰壁

三重塔 第一層の腰壁

三重塔 第一層の腰壁 西面左

三重塔 第一層の腰壁 西面左

龍の彫刻

龍の彫刻

龍の彫刻 詳細

腰壁の動物のレリーフ

龍の彫刻 詳細

腰壁の動物のレリーフ

飾られている動物がどのような意味を持っているのか解明できていない

記録として前4面のレリーフの写真を残しておく

北面

北面

東面

東面

南面

南面

西面

西面

220127/250810

成田山新勝寺で出会った龍と仲間たち

龍の謂れとかたち TOPへ

220127/250810

成田山新勝寺で出会った龍と仲間たち

龍の謂れとかたち TOPへ